Film de Jake Kasdan (2007)

Réalisé par Jake Kasdan et produit par Judd Apatow, grand manitou de la comédie potache décomplexée made in US (The legend of Ron Burgundy avec l’inégalable Will Ferrell, ou encore The 40-year-old virgin avec Steve Carell), Walk Hard : The Dewey Cox Story représente une vraie curiosité dans la catégorie pourtant fournie des films parodiques consacrés à l’univers du rock.

Plutôt que de s’attaquer aux codes figés du documentaire comme a pu le faire Spinal Tap, considéré désormais comme un modèle de détournement, Walk Hard tourne en dérision le genre souvent convenu du biopic musical, qui a envahi les écrans lors de la dernière décennie (Walk The Line, Ray, entre autres, le controversé I’m Not There de Todd Haynes quittant courageusement les sentiers balisés). Trop souvent dénué de toute ambition esthétique ou scénaristique, le biopic (terme né de la contraction de biography et picture) classique se contente de narrer de façon linéaire les aléas d’une existence, en insistant lourdement sur les épisodes traumatiques et les passages à vide, et donne volontiers dans la psychologie de comptoir. Ce schéma récurrent, battu en brèche ici, fournit une trame toute trouvée au film, qui prend un malin plaisir à s’autoriser tous les excès et les débordements et à ridiculiser par l’absurde les stéréotypes.

Mètre-étalon du genre, c’est Walk The Line, film de James Mangold consacré à la vie de Johnny Cash avec Joaquin Phoenix dans le rôle de l’homme en noir, qui sert de canevas à l’imagination débridée des auteurs. Le film insiste avec à peine plus d’emphase que l’original sur le traumatisme originel de la mort accidentelle du frère, tué par Dewey lors d’un duel à la machette (vraiment la faute à pas de chance) dans le garage familial. Avec beaucoup de tact, son père passera le reste de son existence à l’accabler de culpabilité, relation unidimensionnelle traitée sur le mode du leitmotiv comique. Le film tourne en ridicule les rapports conflictuels du couple formé par Dewey Cox et Darlene Madison (Jenna Fischer, la réceptionniste de The Office version américaine), équivalent caricatural de June Carter, moquant le comportement complexe et contradictoire du personnage de Walk The Line . Totalement barrée, Darlene se jette au cou de Dewey avant de s’exclamer « Mais c’est impossible, nous sommes amis ! » ou s’offre lascivement à lui tout en lui assénant de sévères coups de genou dans les parties intimes.

En mode roue libre d’un bout à l’autre, ce concentré de loufoquerie ne se contente pas de se payer allègrement la tête de Walk The Line , mais multiplie les allusions et les clins d’œil pour le plus grand plaisir des initiés, qui peuvent ainsi s’adonner à un réjouissant exercice de déchiffrage. Tour à tour, Dewey, personnage multi-référentiel et protéiforme, s’empare quasiment de l’identité des différentes rock stars qu’il imite pour relancer sa carrière. Troquant ses chansons country pour des compositions aux textes aussi surréalistes qu’insignifiants, il devient un alter ego poilant du Dylan période 65-66. Lorsqu’il met des années à pondre un album aux arrangements improbables (il réclame pas moins de cinquante mille didgeridoos sur une chanson) et passe ses journées à faire du trampoline, c’est au Brian Wilson de Smile que le film fait référence. Le moment le plus savoureux reste la dispute entre les Beatles en Inde au cours d’une séance de méditation à laquelle prend part Dewey, scène dans laquelle les dialogues regorgent d’allusions aux titres du Fab Four. La présence de Jack Black en Paul McCartney (en roue libre, on vous dit) constitue à elle seule une raison suffisante de voir le film.

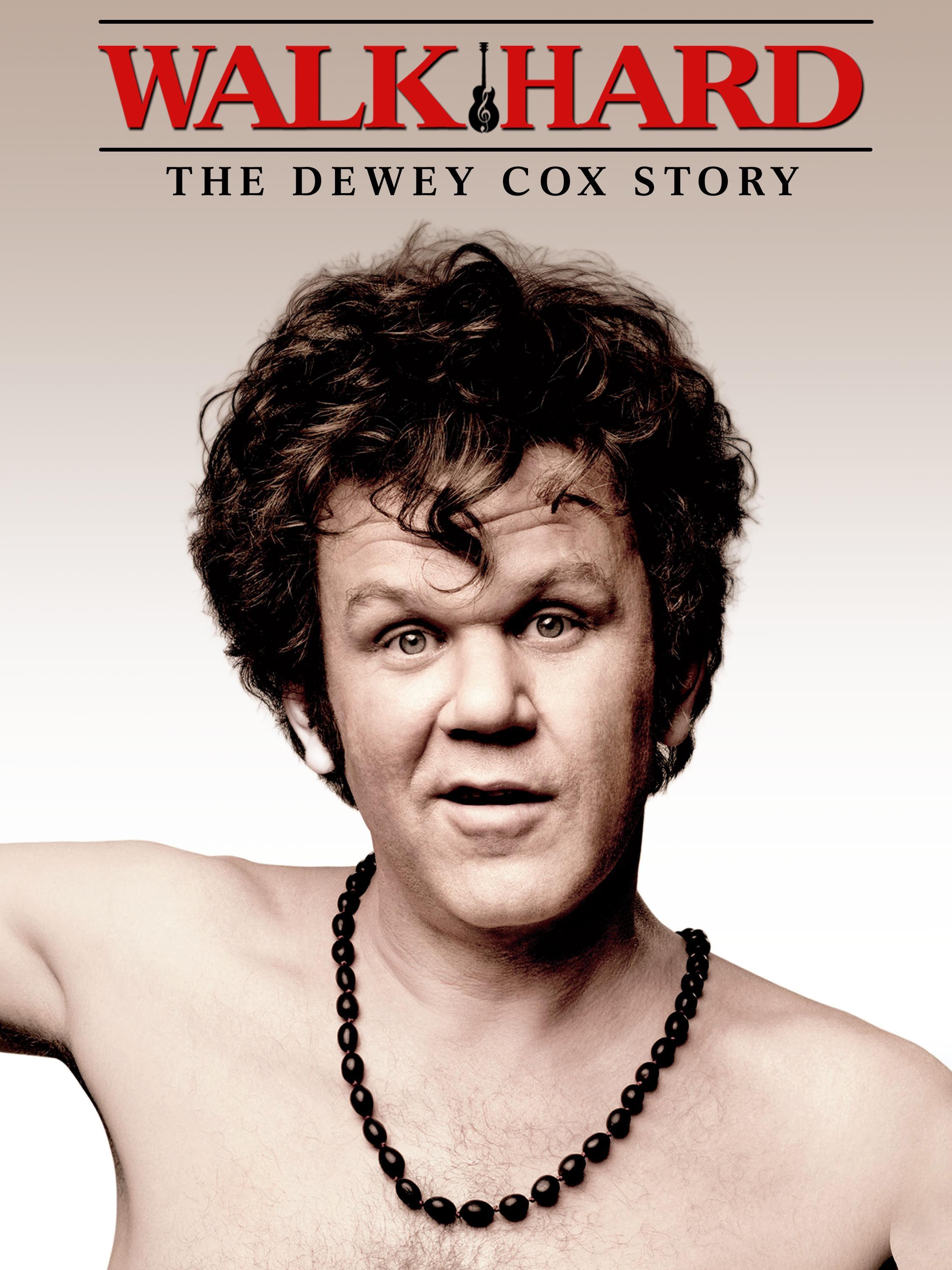

C’est l’excellent John C. Reilly, le bas du front favori d’Apatow, qui a été choisi pour jouer le rôle principal, notamment pour ses qualités de chanteur et de guitariste. Il interprète lui-même toutes les chansons présentes dans le film, écrites pour la plupart par Dan Bern et Mike Viola, des Candy Butchers, qui ont réussi le tour de force de pondre des morceaux convaincants et farcis de second degré. « Take my hand » semble sorti tout droit des années cinquante, « A life without you » évoque certaines mélodies de Roy Orbison, « Let me hold you little man », protest song en faveur des nains, est un petit bijou d’ironie, tandis que la bien nommée « Royal Jelly » constitue une hilarante imitation de « Subterranean Homesick Blues » : « The mouse with the overbite / Explained how the rabbits were ensnared / And the skinny scanty sylph trashed the apothecary diplomat / Inside the three-eyed monkey within inches of his toaster oven life ». Une chanson à l’image du film, à la fois brillante et joyeusement débile.

Bande-annonce :