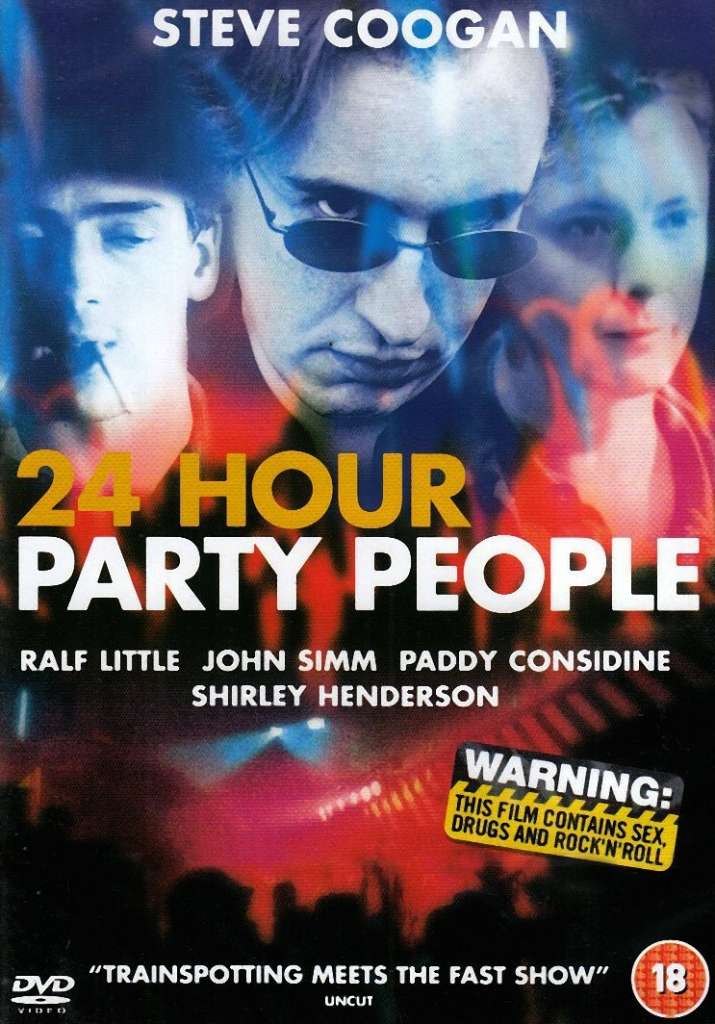

Film de Michael Winterbottom (2002)

24 Hour Party People, c’est l’histoire de la revanche d’une ville, Manchester la triste, la délaissée, la déprimante, ancienne capitale industrielle mondiale sur le déclin, devenue « Madchester », the place to be dans les années 80.

Frappée de plein fouet par les mutations économiques, celle que les fossoyeurs de Périclès (précisons pour ceux qui n’ont pas choisi l’option facultative histoire au baccalauréat qu’il ne s’agit pas d’une boisson gazeuse à la menthe) avaient baptisé pompeusement « la nouvelle Athènes », sans un regard pour les gosses qui crevaient de fatigue et de faim dans les usines, était peu à peu tombée dans l’oubli. Pire: elle dut vivre dans l’ombre de sa voisine et rivale Liverpool, berceau d’un quatuor qui connut son petit succès dans les années soixante et d’une équipe toute de rouge vêtue qui domina l’Europe du football lors de la décennie suivante. Et puis il y eut Tony Wilson, le personnage central du film, l’homme qui, en pleine grisaille thatchérienne, fonda l’Hacienda, lieu de naissance de la rave culture, et remit Manchester, devenue la nouvelle Mecque du son, sur la carte de l’Angleterre et du monde.

Ce Tony Wilson est un allumé génial à la mèche baladeuse, un dandy excentrique dans la grande tradition britannique (veste en tweed et accent rupin à la clé), diplômé de Cambridge of course, aussi fan de W.B. Yeats que de musique punk. En 1976, il assiste à un concert des Sex Pistols en compagnie d’environ quarante autres privilégiés, parmi lesquels les futurs membres de Joy Division et des Buzzcocks, moment épiphanique fondateur dont découlera tout le reste, et dans un premier temps la création de Factory Records, label à but non-lucratif que les groupes sont libres de quitter lorsqu’ils le souhaitent, le but étant de laisser aux artistes locaux (Joy Division puis New Order, the Durutti Column, the Happy Mondays) une liberté aussi grande que possible. Le film restitue parfaitement l’intensité bouillonnante de la scène musicale mancunienne, de l’ère post-punk désenchantée et des premiers premiers succès de Joy Division à l’avènement des rythmes de night club pour marathoniens de la nuit sous ecstasy (d’où le titre, et oui, faut suivre hein, il y en a qui roupillent ferme dans le fond, j’ai les noms des meneurs hein j’ai les noms).

Steve Coogan, à nouveau récemment dirigé par Winterbottom dans The Trip, se la joue roue libre dans le costume d’un personnage hors normes taillé sur mesure pour lui. Même si, au cours de l’un de ses savoureux apartés, concentrés de wit and wisdom et d’aphorismes définitifs (comme dans toute œuvre de métafiction, autrement dit, bande d’ignares, consciente de son propre statut fictionnel, le narrateur s’adresse directement au spectateur au cours du récit), Wilson affirme ne jouer qu’un rôle mineur dans sa propre histoire, c’est à un véritable one-man show auquel on assiste. Dans le cadre de son émission Granada reports, il fait du delta-plane dans les Appenins, interviewe un nain laveur d’éléphants ou évoque des histoires aberrantes de soucoupes volantes aperçues dans le ciel du Lancashire. Ces reportages surréalistes fonctionnent comme autant d’intermèdes comiques et fournissent un terrain d’expression idéal à la personnalité déjantée de Wilson.

Il fallait être un fameux fou furieux (si vous ne supportez pas mes rations d’allitérations, restez alité) pour se lancer dans pareille aventure et de gérer d’incontrôlables zozos comme les Happy Mondays, dont le chanteur Shaun Ryder était capable d’empoisonner des milliers de pigeons à la mort-aux-rats (« No pigeons were harmed in the making of this film », précise Wilson à l’attention d’Allain Bougrain-Dubourg) ou de se pointer au pub du coin avec un flingue. Le groupe-phare du Madchester atteint des sommets d’irresponsabilité aux Barbades, où il dilapide allègrement le pognon de Wilson pour se payer du crack et enregistre de vagues pistes instrumentales indignes de passer sur Tropical FM. Le film regorge de scènes hallucinantes et grouille de caractères larger than life, comme l’hirsute Martin Hannett, ingénieur du son aussi exigeant que bourru qui eut un jour l’idée de faire jouer le batteur de Joy Division sur le toit du studio. Wilson sert de guide et ouvre les portes de ce microcosme luxuriant, que l’on découvre tantôt éberlué, tantôt rigolard, tantôt ému, car le film sait aussi trouver le ton juste pour évoquer les moments tragiques, et en particulier le suicide de Ian Curtis, qui fait brutalement surgir la mort et l’angoisse existentielle au milieu de la folie ambiante.

Bande-annonce :