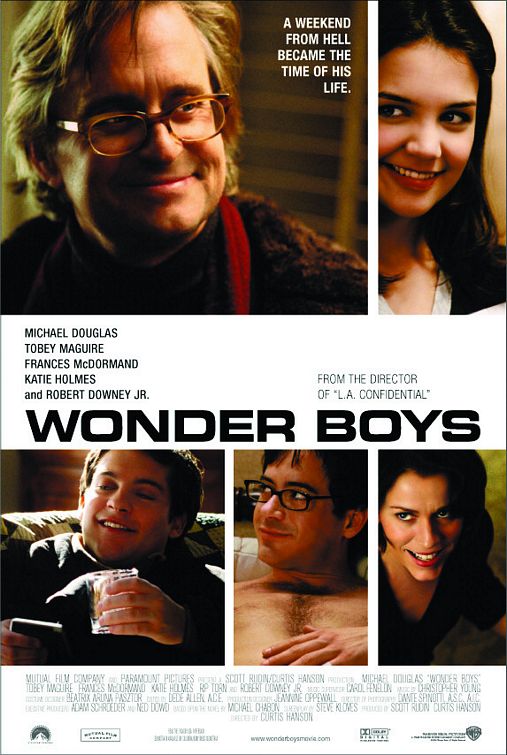

Film de Curtis Hanson (2001)

Grady Tripp (Michael Douglas), écrivain et professeur de littérature à l’université de Pittsburgh, ne croit pas du tout au syndrome de la page blanche. Et pour cause. Encensé par la critique pour son premier roman publié quelques années auparavant, il n’a strictement plus rien pondu depuis. Panne d’inspiration? Inavouable flemme? Blocage post-succès? Que nenni. Quand Tripp s’assoit devant sa machine à écrire, il se met à taper avec une sorte de frénésie et de manière quasi-compulsive. Son problème, c’est précisément qu’il n’arrive plus à s’arrêter, et qu’à force d’empiler les pages noircies d’encre dans les tiroirs de son bureau, il a perdu le fil de son histoire et a oublié, comme le lui rappelle son étudiante Hannah (Katie Holmes), de faire des choix. Son roman est devenu un monstre dont il a perdu le contrôle et dont il n’entrevoit pas lui-même la fin.

Faire des choix, ce n’est pas franchement la grande spécialité de Tripp de manière générale, et notamment dans le domaine sentimental. Amant de longue date de Sara Gaskell (Frances McDormand), l’épouse de son chef de département (pour simplifier les choses et mélanger les genres), il s’est jusque-là avéré incapable de quitter sa femme pour elle. Et voilà qu’elle lui annnonce qu’elle est enceinte. Que son éditeur (Robert Downey Jr), pressé de lire son nouveau roman qu’il pense terminé, se radine en ville au bras d’un travesti monté sur talons hauts. Et que James Leer (Tobey Maguire),l’élève de loin le plus talentueux de son atelier d’écriture, ne trouve rien de rien de mieux à faire pour combler son désœuvrement que de flinguer le chien de son supérieur hiérarchique et de piquer une veste ayant appartenu à Marilyn lors d’une soirée au domicile des Gaskell.

Irrésistible d’absurde drôlerie, la situation n’en est pas moins critique pour un Tripp assailli de toutes parts et qui n’a plus que son cynisme désabusé à opposer au monde. Relégué au rang de has been de la plume, son quotidien comme son œuvre proprement interminable sont devenus des fardeaux trop lourds à porter. Des poids morts. A James, l’écrivain en herbe surdoué (wonderboy), mythomane et manifestement paumé qui loge chez lui après une nuit fort arrosée, il n’offre que l’image pathétique d’un ancien grand écrivain à la dérive fumant joint sur joint dans une trop large et miteuse robe de chambre. Davantage que d’un second souffle, Tripp a besoin de tirer un grand trait, mais n’en a ni la force ni le courage, préférant trouver refuge dans un flottement existentiel relativement confortable. En un week-end paroxystique où convergent et culminent tous ses problèmes, la vie et le hasard vont se charger pour lui de mettre fin à un processus mécanique d’accumulation dans lequel il s’enlisait complaisamment. Prisonnier de la fiction, il doit se confronter au monde réel pour s’acheter une forme de virginité et repartir de zéro.

Ce film de Curtis Hanson (L.A. Confidential), passé relativement inaperçu au moment de sa sortie en France il y a une dizaine d’années, offre à Michael Douglas l’un de ses rôles les plus intéressants, ce qui, ne manqueront pas de persifler les mauvaises langues, n’était pas bien difficile. Habitué aux personnages de gros durs aux répliques légendaires (Black Rain, inoubliable et cultissime nanar), de flics ambigus dans de mauvais polars érotisants ou de requins de la finance, l’acteur est étonnamment convaincant en écrivain usé et hirsute, et semble s’amuser à écorner sa propre image plan après plan. Il s’est d’ailleurs préparé au tournage sur le mode Raging Bull, se gavant de bière et de pizza pour prendre plus de dix kilos. Adapté d’un roman de Michael Chabon (prix Pulitzer 2001) publié en 1995, le film transpose avec réussite à l’écran un genre très anglo-saxon, celui du campus novel, et offre, outre une savoureuse galerie de personnages tous plus ou moins névrosés ou dysfonctionnels (mention spéciale du jury à Downey Jr), un début de réflexion sur les affres de la création littéraire et une peinture souvent juste du microcosme universitaire.

Cerise sur le gâteau, mister Bob Dylan himself a composé un titre original pour le film, ‘Things have changed”, qui fut récompensé par un Oscar en 2001. Curtis Hanson a réalisé un clip assez jouissif pour illustrer la chanson, constitué d’extraits du film dans lesquels le chanteur prend la place de Michael Douglas, les paroles de « Things have changed » se substituant aux dialogues originaux. En dandy ahuri avec sa canne et son chapeau, Dylan se la joue fou du roi shakespearien, énonçant l’air de rien des vérités définitives cachées sous les obscurs aphorismes et juxtaposant les formules lapidaires, spécialité maison (« If the bible is right, the world will explode » ou encore « All the truth in the world adds up to one big lie »). Cet aspect prophétique et révélateur se double comme souvent chez lui d’une ironie et d’un second degré de tous les instants, et ses mimiques à la Buster Keaton apportent une touche burlesque à ce mini-film, curiosité qui fera le bonheur des dylanophiles.

Le titre constitue une évidente auto-référence à “The Times They Are A-Changing”, auquel il s’oppose radicalement, comme si le chanteur se répondait à lui-même trente-cinq ans après pour dresser un bilan à la fois désabusé et provocateur qui règle une bonne fois pour toutes son compte à son image d’artiste engagé: “I used to care but things have changed”. Le message est clair: j’ai soixante balais, je suis en mode roue libre, et je me soucie de ce que l’on veut bien penser de moi comme de mon premier médiator. Rien n’ a vraiment d’importance et après moi le déluge, en somme: une posture désillusionnée mâtinée de goguenardise qui n’est pas, d’une certaine manière, sans rappeler le rapport de Tripp au monde. Une forme de renoncement en trompe-l’oeil, de fausse démission pour un personnage en suspens qui promène sur ce qui l’entoure un regard uniformément blasé mais n’attend plus ou moins consciemment qu’une seule chose: le changement.

Vidéo :

“Things Have Changed”