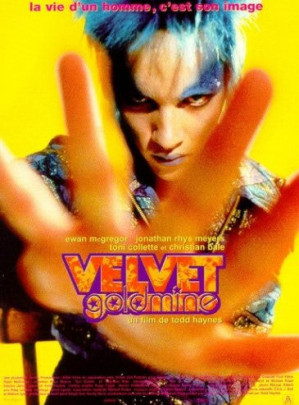

Film de Todd Haynes (1998)

Ce mois-ci, on va causer glam dans la rubrique cinoche de PlanetGong, parce que premièrement, on fait ce qu’on veut et si vous n’êtes pas contents c’est pareil, et deuxièmement, ça vaut toujours mieux que de disserter des plombes sur le dernier Sébastien Tellier, dont, soyons francs, personne n’a strictement rien à cirer. Qu’est-ce que le glam rock? Vaste et épineuse question, à laquelle Jean d’Ormesson lui-même, fan de Roxy Music de la première heure, a tenté de répondre dans son fameux essai Pour qui sonne le glam?. Bien malin celui qui peut définir avec précision les caractéristiques de cette mouvance quasi-exclusivement anglaise qui entremêle les références et les époques et se réclame tout aussi bien de l’influence du dandysme victorien que de la science- fiction, de l’esthétique de cabaret que de l’ostentatoire rococo. Provocateur, théâtral, sursexué, grandiloquent, le glam, phénomène funambule, a prôné l’outrance tout en cultivant l’élégance, poussé le raffinement aux frontières du mauvais goût, affolé l’Angleterre du début des seventies par ses excès et son audace.

Velvet Goldmine (titre d’une chanson d’un certain David Bowie, mais ce n’est pas à nos incollables lecteurs que nous allons l’apprendre) est le troisième long-métrage de Todd Haynes, cinéaste américain qui a en outre signé le très controversé I’m not there, sorte d’anti-biopic consacré à Bob Dylan. La trame du film, plus que légère, sert uniquement de prétexte à remonter le temps et multiplier les flashbacks: Arthur Stuart (Christian Bale), journaliste pour un canard new-yorkais, part à la recherche de Brian Slade (Jonathan Rhys Meyers), superstar du glam qui, dix ans auparavant, avait orchestré son propre assassinat, simulacre de mort sous les spotlights qui lui permit de quitter l’arène sur un ultime coup d’éclat. Stuart, dans le cadre de son investigation, rencontre le premier manager de Slade, puis son ex-femme Mandy (Toni Collette) et enfin, presque par hasard, Curt Wild (Ewan McGregor), autre vedette rock de l’époque qui fut l’amant du chanteur. Sa curiosité n’a rien de purement professionnel: britannique comme son patronyme l’indique assez lourdement, il appartient à la génération d’adolescents qui idolâtrèrent Brian Slade.

Le grand jeu consiste à trouver qui est qui dans cette orgie de strass et de paillettes. Le personnage de Slade évoque naturellement Bowie, qui comme lui décida de tuer symboliquement son double scénique (Maxwell Demon, l’« équivalent » de Ziggy Stardust, n’est autre que le nom du premier groupe de Brian Eno). Les poses pornographiques de Curt Wild rappellent celles d’Iggy Pop, mais certains détails renvoient à Lou Reed (le backing band de Slade se nomme d’ailleurs Venus in furs). Haynes prend manifestement un malin plaisir à brouiller les pistes, s’amusant à semer des indices ça et là sans jamais rentrer dans un schéma systématique de correspondances entre le réel et la fiction. Velvet Goldmine se veut la peinture d’une époque, non une biographie linéaire des principales figures du glam, et ressemble davantage à une suite de tableaux plus ou moins réussis qu’à un véritable film. Les personnages et le scénario manquent cruellement d’épaisseur et certains dialogues frisent le ridicule (« We set out to change the world and ended up just changing ourselves », on dirait du Yoko Ono). Parti pris esthétique? Peut-être, si l’on considère qu’il s’agit d’un hommage, nostalgique et fantasmatique, à un monde révolu où tout n’était après tout qu’illusion, superficialité et apparence.

Bowie a détesté le scénario et refusé que certaines de ses chansons apparaissent dans le film, et ce sont les morceaux de Roxy Music qui se taillent la part du lion. Rhys Meyers, par ailleurs plutôt convaincant (ces dames risquent fort de se pâmer, soyez prévenus messieurs), interprète lui-même quelques titres emblématiques comme « Baby’s on Fire » de Brian Eno ou le superbe « Tumbling down » de Steve Harley. Séduits par le projet, des artistes comme Thom Yorke et Jonny Greenwood de Radiohead, Teenage Fanclub, Pulp, Grant Lee Buffalo ou Ron Asheton figurent au générique. Haynes confie même un petit rôle à Brian Molko et aux membres de Placebo, qui s’offrent un reprise de « 20th century boy » de Bolan. Quant à savoir s’il s’agit là d’une fausse bonne idée, je laisserai à d’autres le soin de trancher la question, ne souhaitant pas être inondé de commentaires furibards émanant de fans d’un groupe qui, rappelons-le, a tout de même sorti six albums, dont au moins cinq fort oubliables.

Vidéos :

La bande-annonce