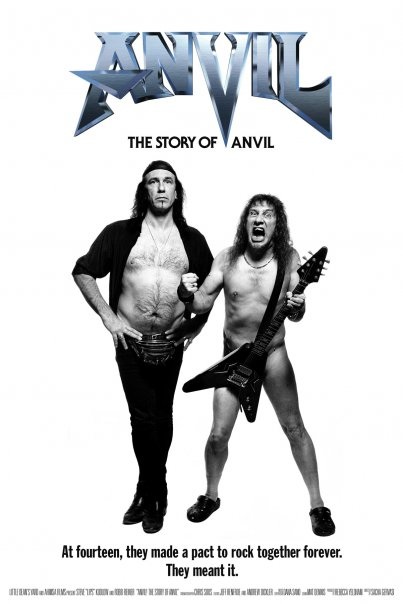

Film de Sacha Gervasi (2008)

Anvil, groupe de heavy metal originaire de Toronto, connut son petit succès dans les années 80, au cours desquelles il partagea notamment l’affiche d’un festival japonais avec Bon Jovi et Scorpions. Depuis, plus rien, que dalle, zilch, comme dit Boris dans le très savoureux Whatever works, mais ne perdons pas le fil comme disait Ariane non pas celle qui riait comme une débile avec Dorothée l’autre. Trois décennies durant, les chevelus canadiens ont enchaîné les albums aux titres plus poétiques et évocateurs les uns que les autres (Strength of steel, Worth the weight, Pound for pound) sans jamais n’intéresser plus qu’une poignée de fidèles de la première heure ni décrocher la grosse date qui les aurait peut-être relancés. Oubliés, ignorés, mis sur la touche, les membres d’Anvil ont maintenant la cinquantaine bedonnante et des chicots en moins, mais ils y croient dur comme fer (il fallait la placer, celle-ci, c’est chose faite), malgré la lose quotidienne et les boulots à la con pour payer le crédit sur la baraque. Avec une foi inébranlable (inoxydable, pourrait-on dire), les types poursuivent encore le but qu’ils s’étaient fixé à l’adolescence, le vieux rêve auquel il refusent contre vents et marées de renoncer: devenir des rock stars. A cinquante berges.

Quand on parle d’Anvil! The story of Anvil…Pardon? Mais si, ça arrive, vous ne fréquentez pas les bons cercles, voilà tout, monsieur, tout le monde ne cause pas que de décoration intérieure ou d’horticulture voyons. Quand on parle d’ Anvil! The story of Anvil, disais-je avant d’être interrompu par quelque clampin désœuvré, on use souvent d’un raccourci qui consiste à dire, grosso modo et à peu de choses près, que c’est Spinal Tap, mais en vrai. La formule, par trop lapidaire, ne rend pas justice à Steve Kudlow, dit Lips, et Robb Reiner, les deux principaux protagonistes du film qui, contrairement à leurs contreparties parodiques, ne se prennent guère au sérieux et suscitent une immédiate empathie. Spinal Tap tourne en dérision les travers d’un heavy metal grandiloquent et prétentieux, alors qu’à aucun moment les mecs d’Anvil ne prétendent vouloir faire autre chose que jouer et partager la musique qu’ils aiment. Jamais ils ne se mettent à disserter sur l’influence de Bach sur leurs compositions ou la profondeur mystique de leurs textes. Leur sincérité, leur attachement viscéral au gros rock qui tache, leur persévérance dans l’adversité (oui, j’aime le rythme ternaire: dans une énumération, deux ce n’est pas assez et quatre c’est déjà trop) n’ont rien de pathétique. Au contraire, le parcours des duettistes hirsutes laisse admiratif, et ce même si l’on se soucie du heavy metal à peu près autant que du folkore bantou.

Dans ce documentaire si particulier, la réalité dépasse souvent la fiction, et certains épisodes semblent si improbables que les scénaristes de Spinal Tap n’auraient même pas osé y penser. Lors d’une désastreuse « tournée » en Europe (les enclumeurs de l’Ontario traversent l’Atlantique pour se produire le plus souvent dans des bars) que monte à la va-vite une fan suédoise pleine de bonne volonté mais totalement dépassée, le groupe atteint des sommets de poisse et, à l’instar de Djokovic, accumule les revers: salles vides dans lesquelles quelques piliers de comptoir ventripotents hochent vaguement la tête, nuits à l’aéroport, concerts annulés au dernier moment, trajets en…camping-car faute de billets de trains valides. A Prague, Lips chope par le colbac le patron du bar qui refuse de le payer parce que le set n’a pas commencé à l’heure prévue, et Robb menace de laisser tomber. Dernière étape du pénible périple: la Transylvanie, où le groupe, à l’occasion d’un festival métallo-draculesque, joue devant exactement 174 pelés (façon de parler, évidemment) dans une arène pouvant contenir dix mille personnes. Après cinq semaines, les gaziers qui ne roulaient déjà pas franchement sur l’or rentrent au pays le cœur gros et sans avoir gagné le moindre kopeck.

Beaucoup auraient jeté l’éponge après une telle série de calamités. Beaucoup se seraient rangés des bagnoles en pestant contre la malchance et le destin. Pas nos lascars. Indémontable, Lips continue de balancer des démos à droite à gauche et de passer des coups de fil, dans l’espoir d’enregistrer un treizième album et de signer pour une maison de disques, jusqu’à ce que Chris Tsangarides, avec qui Anvil avait travaillé trente ans auparavant, accepte finalement de produire This is thirteen. Profondément touchant et débordant d’humanité, le film, qui conserve d’un bout à l’autre la bonne distance et le ton juste sans jamais tomber dans le piège du grotesque ou du voyeurisme misérabiliste, se conclue sur un concert du groupe au Japon devant des centaines de fans déchaînés: près de trente ans après le Super Rock Festival nippon de 1984, la boucle est enfin bouclée, et la scène fait plaisir à voir. Heureux comme des gosses à qui l’on viendrait d’offrir la dernière version de « Guitar hero », les quinquagénaires retrouvent une deuxième jeunesse et envoient du gros riff bien lourd comme aux plus belles heures. Au moment du générique de fin, on courrait presque chez Gibert se choper un de leurs albums (j’ai bien dit presque), parce que ces mecs-là, insubmersibles et enthousiastes, incarnent mieux que beaucoup d’autres cette idée aussi indéfinissable que dévoyée qu’on appelle l’esprit rock.

Bande-annonce :