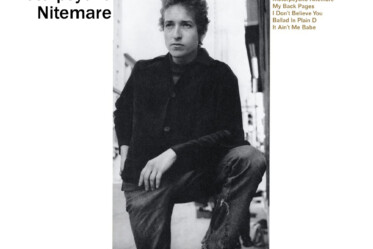

Dans la grande histoire du rock, on a souvent tendance à célébrer les grand bâtisseurs de mélodies, les alchimistes du son, les explorateurs de l’électronique et les briseurs de structures. Dans les pays non anglophones, le texte est ainsi souvent occulté, et les grands conteurs d’histoires sont laissés de côté. Toujours à la recherche de nouveau créneaux porteurs, PlanetGong a décidé de se pencher sur les textes de chansons plus ou moins obscures du plus grand de ces écrivains à guitare, celui qui par sa plume a révolutionné le petit monde de la pop dans les années soixante : Patrick Topaloff Bob Dylan. Pour inaugurer cette rubrique, Denis, notre analyste en chef, s’est penché sur un titre publié par Dylan sur son premier album.

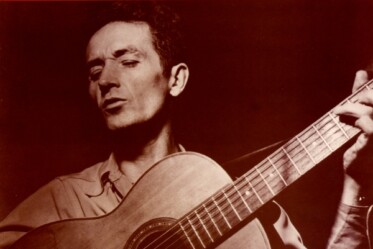

On sait la fascination que Woody Guthrie, l’homme dont la guitare tuait les fascistes, a toujours exercé sur Dylan, aussi bien du point de vue du pur songwriting que de celui de l’attitude (la fameuse photo du jeune Dylan copiant la pose de Guthrie avec la clope au coin de la bouche et la gratte portée de travers). L’influence de l’auteur de Bound For Glory sur l’œuvre de Dylan se fait jour dans nombre de chansons (“Let me die in my footsteps », célébration très whitmanienne du grand espace américain, ou “He was a friend of mine », complainte déchirante sur la perte d’un compagnon de route) mais n’apparaît jamais aussi manifestement que dans les premières compositions, écrites à une période où Bobby Zimmerman se cherche un style et peine à se détacher de l’emprise de ses modèles.

“Talking New York » s’inscrit dans une tradition que Guthrie a contribué à perpétrer, celle du talking blues, genre où le chanteur parle avec un débit rythmé sur une progression d’accords simple et répétitive pour évoquer la vie quotidienne du petit peuple, des problèmes sociaux ou politiques ou amuser la galerie dans une veine comique. Quand Dylan fait référence aux escrocs en col blanc (“Some people rob you with a fountain pen »), on songe immanquablement à Woody, le bon sens près de chez vous, et, par association, à Steinbeck et ses Okies dépossédés de leurs terres par les banques dans Les raisins de la colère.

Sur un mode très autobiographique, c’est sa découverte horrifiée de Big Apple, cité froide et inhumaine où les jeunes folkeux viennent chanter pour pas un rond et crever la dalle dans des chambres d’hôtel minables, que Dylan décrit en huit strophes cinglantes. Adopter le point de vue du petit gars de la campagne déraciné et désorienté (“Ramblin’ outa the wild west / Leavin’ the towns I love the best ») permet à Dylan de faire part des ses impressions avec une naïveté fabriquée de toutes pièces qui confère à la chanson un caractère immédiat et l’authenticité de l’expérience directe (“People goin’ down to the ground / Buildings goin’ up to the sky »): c’est aussi simple que cela les gars, croyez-moi, je l’ai vu de mes yeux. On trouve déjà dans ce procédé narratif l’une des nombreuses facettes du génie dylanien : la capacité à prendre d’autres identités, à se fondre dans d’autres peaux et d’autres personnages, quitte à (ou plutôt avec l’intention de) se forger une sorte de mythologie personnelle et de brouiller les pistes jusqu’à l’illisibilité.

A vingt balais, Dylan semble partagé entre une lecture très réaliste et pragmatique de New York, celle de la logique terre-à-terre du Midwesterner choqué par la dureté citadine (“Walk around with nowhere to go / Somebody could freeze right to the bone ») et le désir de tout romancer et tout magnifier, de faire de son alter ego l’égal des hobos légendaires en transformant un simple trajet de métro en odyssée bringue-ballante sur un freight train : “I swung onto my old guitar / Grabbed hold of a subway car / And after a rocking, rolling, reeling ride / I landed up on the downtown side / Greenwich Village ». S’élever plus haut que les buildings ou rester le nez dans le caniveau : à la fois les futurs possibles de l’auteur-compositeur débutant (bound for glory ?) et le choix que doit faire le parolier, dont l’ironie mordante pour se payer les exploiteurs du Village préfigure la jubilatoire “Maggie’s farm » : “The man there said he loved m’sound / He was ravin’ about how he lived m’sound / Dollar a day’s worth ».

A n’en pas douter, ce blanc-bec sorti de sa cambrousse est plus malin qu’il ne veut bien le dire, lui qui se cache derrière le masque de la candeur provinciale pour mieux suggérer l’écrasement et l’oppression mais maîtrise le sens de la formule tout aussi proverbiale qu’énigmatique, imparable qu’absurde, irrésistible qu’incompréhensible : “A lot of people don’t have much food on their table / But they got a lot of forks ‘n’ knives / And they gotta cut something ». Ce gamin faussement naïf aux aphorismes de wise ass a tout pigé et, au bout du compte, New York, croqué en quelques traits acérés, ne paraît guère trop grand pour lui. S’il fuit la ville et ses désillusions (vers l’ouest, évidemment, pour marcher sur les traces de bien d’autres), on pressent que ce n’est que pour mieux revenir.

Les paroles en intégralité : http://bobdylan.com/songs/talkin-new-york/

Vidéo :

“Talkin’ New York »